«Музейные тифломаршруты ломают четвёртую стену»

Тактильные экспонаты помогают людям сближаться с культурой.

Материал подготовлен Молодёжной редакцией проекта «Друзья Петербурга» в рамках партнёрства с ГМЗ «Царское Село»

В мае 2024 года в рамках курса «Наставничество» «Друзья Петербурга» и ГМЗ «Царское Село»запустили программу «Инклюзивный маршрут». Во время подготовки проекта команда петербургских студентов совместно с сектором инклюзии музея-заповедника разрабатывала тифломаршрут для посетителей Зубовского флигеля. За шесть месяцев участники курса приняли участие в создании тактильных экспонатов.

Презентация результатов работы проходила в рамках третьего фестиваля «Друзья Петербурга». В конце декабря состоялось долгожданное открытие Зубовского флигеля, и теперь тифломаршрут могут оценить все посетители музея.

Как Зубовский флигель стал современным музейным пространством, в чём сложность создания тактильных копий и почему подмакетники на тифломаршрутах ниже обычных?

Об этом и многом другом редакции «Друзей Петербурга» рассказала куратор курса «Инклюзивный маршрут» Мария Шапченко.

Как возникла идея проекта и почему он был реализован именно в Зубовском флигеле?

Основная проблема большинства музейных маршрутов – отсутствие возможности прикоснуться к экспонатам. Они старинны, охраняемы и очень хрупки. Зубовский флигель в этом плане уникален. На протяжении последних пяти лет там воссоздавались утраченные интерьеры личных покоев Екатерины II. Понятно, что после восстановления взаимодействовать с ними уже нельзя.

Но как тогда незрячим и слабовидящим людям оценивать работу реставраторов? Решение задачи как раз и нашли участники курса «Наставничество». Они предложили создать тифломаршрут и разработать макеты для тактильного освоения пространства.

Участника курса – это студенты?

Да, помимо организаторов, кураторов и лекторов над проектом работала междисциплинарная команда студентов петербургских вузов: и реставраторы, и архитекторы, и урбанисты, и скульпторы, и даже физики.

Ребята смогли применить все свои умения в проекте. А это и есть одна из основных задач программы и курса «Наставничество» в целом — показать, что очень разные направления профессиональной подготовки так или иначе связаны с сохранением исторической среды.

Для реализации инклюзивного маршрута участникам наверняка понадобилась специальная теоретическая подготовка?

Конечно. К такой мысли мы пришли уже в процессе работы над проектом. Поначалу речь шла лишь о концептуальных набросках и необработанных тифломакетах. Тогда мы поняли: чтобы создать правильный и грамотный маршрут, нужно гораздо глубже погрузиться в тему.

Так появился подкурс, посвящённый именно инклюзивному маршруту. Мы ходили в Музей истории религии, где подобные проекты уже реализованы. Общались с потенциальными пользователями таких маршрутов в Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению.

А также ездили в макетную мастерскую, чтобы посмотреть на процесс производства тактильных экспонатов и послушать лекции об особенностях тифлокомментирования.

И уже как бы вобрав в себя все эти знания, мы создали более конкретный проект с проработкой каждой комнаты и предмета, который представлен в покоях.

Перед тем как мы перейдём к разговору о результатах этой большой работы, расскажите, какое из образовательных мероприятий вам запомнилось больше всего. Удалось ли открыть что-то новое?

Здесь сразу хочется ответить не столько за себя, сколько за студентов. Потому что я всё-таки постарше и какие-то вещи мне были более понятны. А ребята осмысляли тему по-новому. Они лично убедились в том, что слепые и слабовидящие интересуются всем абсолютно так же, как и остальные люди. То есть они действительно приедут в Царское Село, будут пользоваться тем, что мы создали, и совершенно точно пойдут на тифломаршрут.

Осознать это помогла встреча в Центре на Джамбула. Его сотрудники давали живые мастер-классы и показывали, как можно ощущать мир по-другому. Общение с ними не производило какого-то удручающего впечатления, наоборот — было очень позитивно. Мне кажется, это одно из самых значимых занятий, во время которого мы непосредственно приблизились к пользователю финального продукта.

Мы познакомились с целой узконаправленной профессиональной средой, где люди пишут исследования, проводят опросы, общаются с фокус-группами и составляют тематические пособия. И таких профессионалов очень много. Это меня поразило, наверное, больше всего.

А ранее у вас уже был опыт участия в подобных проектах?

Я руковожу архитектурно-реставрационной мастерской и занимаюсь тем, что адаптирую объекты культурного наследия под современное использование. И всегда одна из самых сложных сторон процесса — создание инклюзивной среды.

Мы должны сделать памятник культуры доступным для маломобильных групп населения. Есть нормы, которые мы обязаны соблюдать и которые иногда ведут к нарушению образа здания. Нам приходится ежедневно сталкиваться с выбором: сохранить целостность здания или обеспечить его полную доступность?

Именно поэтому проект «Инклюзивный маршрут» для меня был очень интересен. Проработка тифломаршрута, в отличие от проработки архитектуры, – более тонкая, прицельная и конкретная задача. Мне хотелось максимально погрузиться в тему и узнать, каков финальный продукт таких историй.

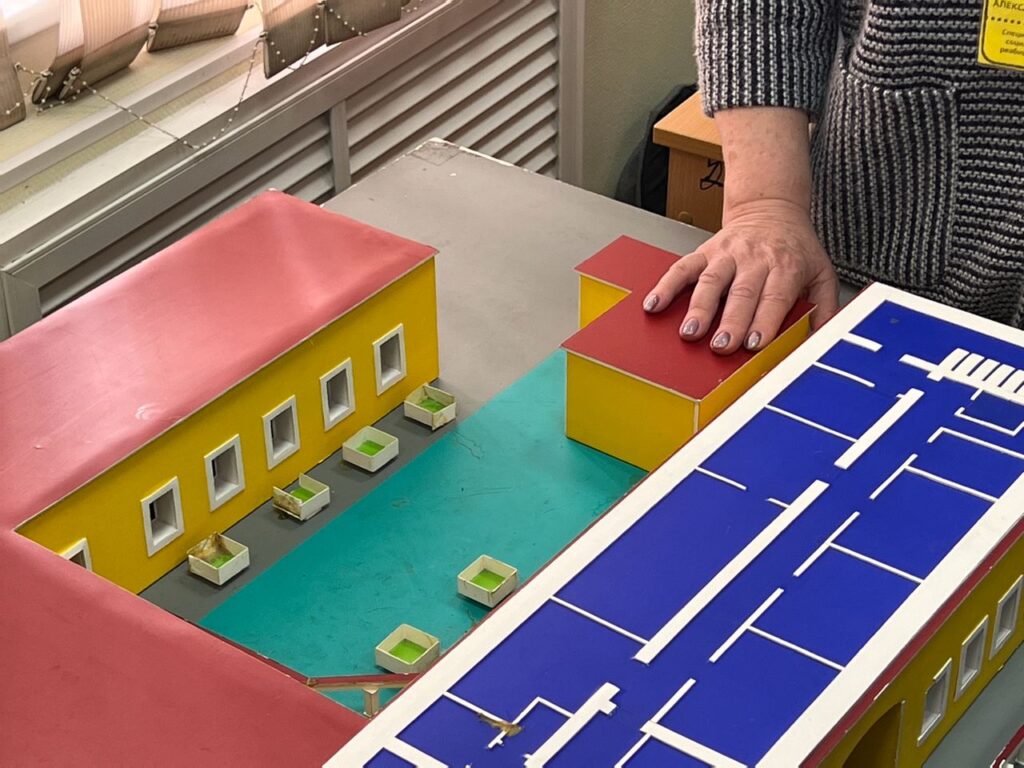

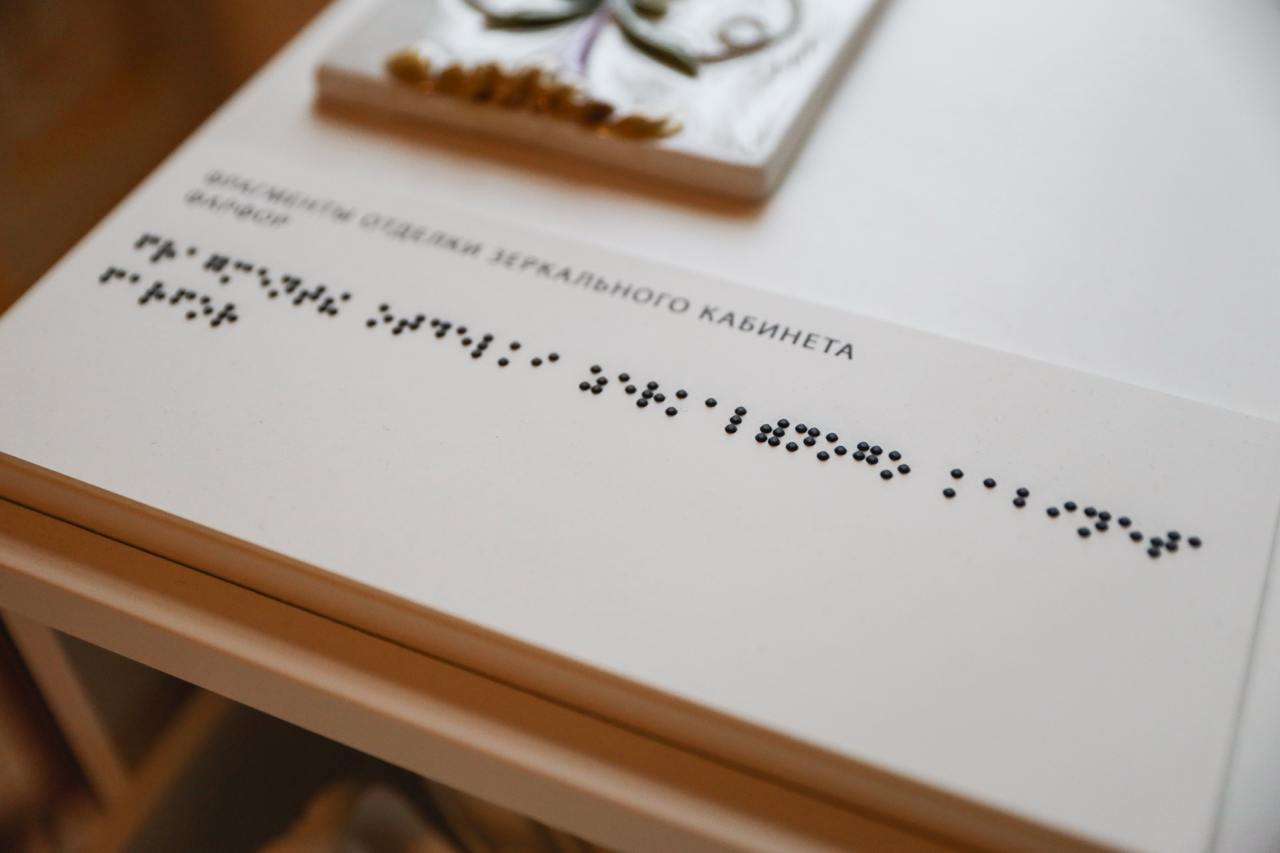

Результатом проекта стало создание трёхмерных моделей комнат Зубовского флигеля и тактильный макет Екатерининского дворца, а также аудиоэкскурсии с тифлокомментированием. Что оказалось самым сложным в реализации и почему?

Изначально в проекте было гораздо больше идей. Для каждой комнаты планировалось создать по нескольку тактильных экспонатов.

И то, что удалось реализовать лишь небольшой пакет задуманного, даже хорошо — иначе было бы просто пресыщение информацией.

На первых порах ребятам хотелось сделать тактильным абсолютно всё, потому что каждая вещь заслуживала внимания. «А как посетители поймут, какая это комната, если мы не сделаем её полный тактильный макет?» «А как они распознают, что там за барельефы, если мы не создадим их копии?»

Так что задача была сложная. Все интерьеры уникальны – стиль, оформление, детали.

Аудиосопровождение тоже оказалось не так-то просто создать. Мы, конечно, пытались писать некоторые тифлокомментарии, но доводили их до конца сотрудники «Царского Села». Потому что это была уже более точечная искусствоведческая работа.

И всё-таки самым трудным оказалось суметь сфокусироваться на чём-то основополагающем. Понятно, что процесс творческий, а у ребят было очень много разных идей. И все же нужно стараться придерживаться единой нити.

И вы как куратор им с этим помогали...

Да, ведь очень важно в курсах, в которых есть какой-то конкретный физический результат, всё время помнить про канву идеи и соблюдать чёткую поэтапную структуру.

Здесь мне уже самой очень помогли коллеги из ГМЗ «Царское Село». Они внесли огромный вклад в создание курса. Мы созванивались, они подробно рассказывали, что такое тифломаршрут, из чего он структурно состоит. А я уже как бы накладывала информацию на сам образовательный курс.

Без их помощи у меня бы точно не получилось создать проект. Они помогали подбирать необходимые лекционные и практические занятия, связали меня с профессионалами. А я уже сопровождала студентов по всем контрольным точкам. И мы вместе, собственно, создали финальную презентацию уже с конкретными экспонатами, которые были реализованы.

А какой из экспонатов у вас самый любимый?

Как архитектору мне, конечно, очень нравится макет с Екатерининским дворцом и Зубовским флигелем. Это самая важная начальная точка маршрута. Без неё мы бы не приступили к осмыслению всего пространства.

Второй любимый экспонат – бюст Екатерины, который создал наш студент Даниил. Причём ребята предложили идею сами. Они многое могли взять: профиль, фигуру целиком. Но решили слепить именно бюст – копию скульптуры Федота Шубина 1780-го года.

А ещё мне очень нравятся фарфоровые медальоны из Опочивальни – тоже важная история, потому что они неразрывно связаны с интерьерными решениями. И мне было очень радостно, задумку реализовали – тут мы имеем дело с идеальным экспонатом для тактильного осмотра.

А вообще, как вам кажется, наличие инклюзивных экспонатов позволяет назвать музейное пространство современным?

Мне кажется, музейные тифломаршруты ломают четвёртую стену. Мы ведь привыкли, что экспонаты нельзя трогать руками. А тут вообще всё можно. Потому что одно дело – картина, висящая от тебя за несколько метров, или скульптура, стоящая за стеклом. А другое – её полная тактильная копия, к которой ты можешь подойти со всех сторон, взять в руки, ощутить её вес и так далее.

И такой подход раскрывает широту понимания не только незрячим и слабовидящим, но и в принципе всем. Например, инклюзивные маршруты пользуются успехом у одних из самых взыскательных посетителей – у детей. Ведь им всегда хочется потрогать картину или скульптуру. А здесь такая свобода. Даже подмакетники специально делают немного ниже, чтобы ребёнок мог дотянуться до экспоната.

Так происходит демократизация музеев. И очень интересно, как она будет продолжаться в будущем. Когда мы наконец-то перестанем бояться искусства и сможем с ним взаимодействовать. Думаю, инклюзивные маршруты открывают новые пространства, в которых культура оказывается к нам ближе, потому что становится в том числе и частью телесного опыта.

Беседовала Светлана Ягодзинская