«Историческую память важно сохранять»

«Я не жду, пока муза придёт. У неё своё расписание, распорядок дня»

Материал подготовлен Молодёжной редакцией проекта «Друзья Петербурга»

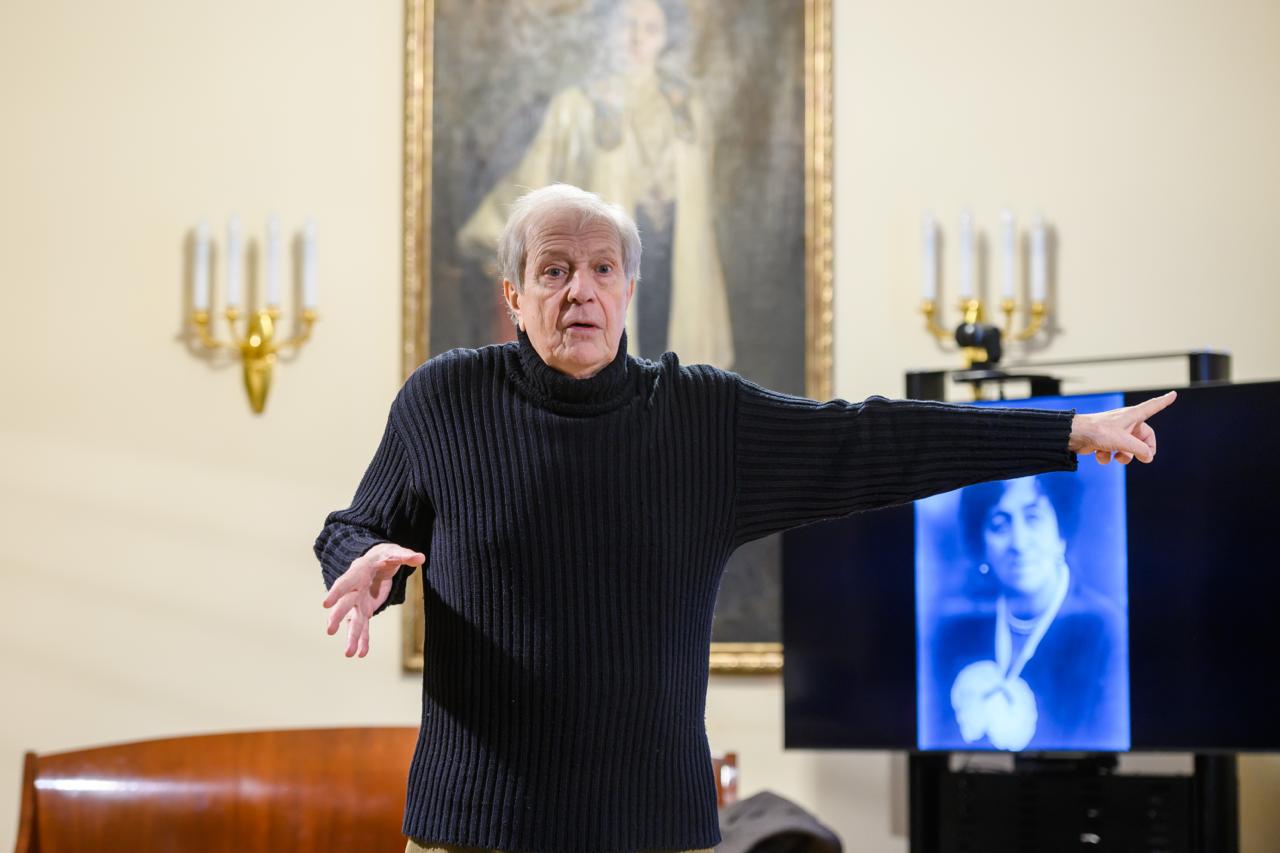

Моноспектакль «Блокадный дневник Александринки» (в главной роли заслуженный артист России Семёна Сытника, режиссёр Игорь Волков) молодого драматурга Елены Сыловой, поставленный в Александринском театре, стал особенным событием как для его создателей, так и для зрителей. Основанная на документальных свидетельствах постановка получила диплом XIV Фестиваля моноспектаклей «Монокль» за сохранение памяти о подвиге ленинградских артистов.

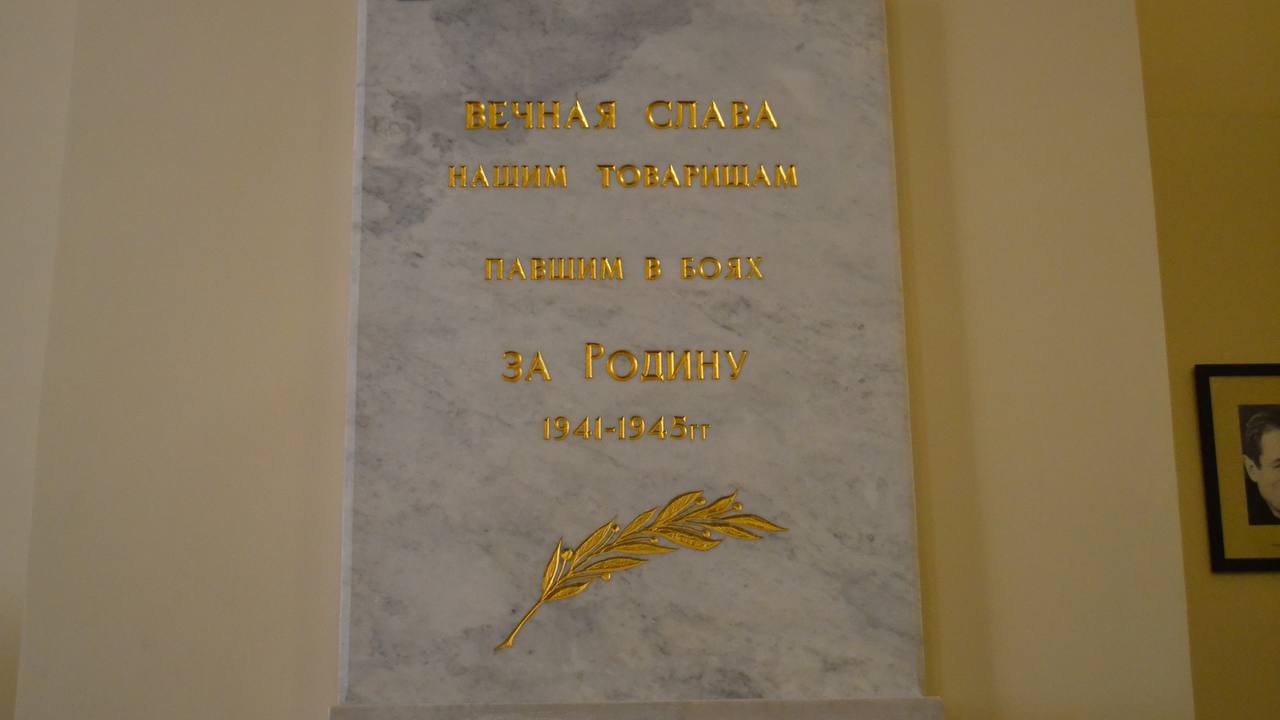

Во время блокады Александринский театр стал домом, в котором спасались более двухсот человек, — среди них актёры, рабочие сцены и сотрудники, не успевшие эвакуироваться. Театр стал и общежитием, и бомбоубежищем. На основе архивных документов, сохранившихся дневников и воспоминаний сотрудников театра и их близких был создан сценический «дневник» — подлинный, пронзительный рассказ о жизни внутри осаждённого города и внутри театральных стен.

О том, каково работать в одном из старейших театров России, как сохранять историческую память через искусство и почему тема блокады Ленинграда остаётся живой, в преддверии Дня Победы Елена Сылова рассказала редакции «Друзей Петербурга» .

Как вы выбирали свою профессию? Где вы учились и как пришли к драматургии?

Я училась в СПбГУ на историка культуры, но всю жизнь любила театр. Ещё со школы писала разные работы. В университете продолжила работать в этом направлении вместе с моим прекрасным научным руководителем

С драматургией поначалу я свою жизнь связывать не планировала. Но когда узнала, что при Александринском театре открывается магистерская программа, захотела поступить именно туда. И прошла на специальность литературного директора.

Во многих театрах раньше считали, что завлит — единственный грамотный человек, который пишет любые тексты: инсценировки, документы, заявки и так далее. Но с течением времени профессия меняется, и литературный директор превращается в драматурга. Он принимает участие в создании спектакля, то есть ставит пьесу «здесь и сейчас».

После окончания магистратуры я осталась работать в Александринке. Вообще, моя карьера началась ещё во время учёбы — один проект, который я разработала вместе с моими коллегами, спектакль «День рождения сказки», вошёл в репертуар театра.

Вы упомянули Ольгу Борисовну Сокурову. Были ли в вашей жизни другие учителя и наставники, которые повлияли на вас как на драматурга?

Да, безусловно. Помимо Ольги Сокуровой, я училась у Александра Чепурова, заместителя художественного руководителя в Александринском театре. Многому научилась я и у руководителей нашей магистратуры,

Благодаря им я поняла, что в драматургии очень большую роль играет среда — так называемый «творческий бульон», состоящий из общения с интересными людьми, вдохновения, коллабораций, идей.

Что самое интересное в вашей работе?

Мне нравится видеть, как слова превращаются в образы на сцене. Для меня важно присутствовать на репетициях. Вносить, может быть, какие-то корректировки, видеть все метаморфозы, когда написанное превращается в реальное. На это можно смотреть так же, как на огонь, воду и так далее — бесконечно.

А где вы черпаете вдохновение?

Писать — дело привычки.

Я не жду, пока муза придёт. У неё своё расписание, распорядок дня. А работа драматурга — это как зарядка. Максимально простая.

И неважно, где я нахожусь: в отеле, дома, в командировке. Встал и делаешь, то есть максимально упрощаешь все ежедневные ритуалы.

Работая в таком авторитетном месте, как Александринка, вы чувствуете поддержку или, наоборот, давление?

Александринский театр как явление культуры, безусловно, обязывает к определённому поведению: дресс-коду, рабочему этикету. И это не бремя, а, скорее, правила, которые мне нравится. Тут всё интересно и здорово.

А давление… Я не могу сказать, что чувствую его. Наоборот, в театре много поддержки, потому что у нас замечательный коллектив. Мне в этом плане очень повезло. Важно найти и подходящую команду, и хорошую атмосферу — в общем, то, что вдохновляет.

Совпали ли ваши ожидания от работы в театре с реальностью?

У меня получился очень плавный переход от учёбы к работе, поэтому я уже примерно понимала, куда я иду и как это — создавать спектакль. Не могу сказать, что ожидание с реальностью не сочетается, потому что я была уже подготовлена к тому, что меня ждёт. И, собственно, всё совпало.

Какие у вас любимые драматургические произведения – как классические, так и современные?

Я всегда любила читать. Даже исследовала творчество писателей во время учёбы. Из драматургов люблю, конечно, Шекспира и Чехова. А начинала я с Пушкина. Даже первый спектакль, на котором я была с мамой, — это «Борис Годунов». Только потом случайно вспомнили, что смотрели мы его здесь, в Александринском театре.

Из зарубежных авторов мне нравится творчество

Моноспектакль «Блокадный дневник Александринки» занимает особое место на сцене театра. Что вы хотели донести до зрителей через эту постановку?

Я хочу, чтобы люди помнили трагичные события. Такое не должно повториться. Историческую память важно сохранять — всё забывается, и кажется, будто прошлое не рядом, не близко. Этот мир так хрупок, его так легко нарушить. Но он всё ещё существует.

Когда мне бабушка говорила: «Главное — мирного неба», я, будучи ребёнком, воспринимала это как само собой разумеющееся. А потом поняла, что пожелание всё-таки ценно.

Для нас очень важно открыть и показать какие-то страницы истории Александринского театра. Хочется отразить богатый опыт Александринки.

С помощью каких инструментов вы осуществляете ваш замысел?

У меня инструмент — только слово. Небогатый инструментарий, если честно. Но весомый.

Отмечу, что моноспектакль мы делали совместно с заслуженным артистом России Семёном Сытником, режиссёром Игорем Волковым и большой командой артистов.

Мы много внимания уделяли работе с реквизитом. Так, при описании голода и тягот блокадных дней перед взором зрителя появляется настоящая ароматная картошка со струящимся паром. Наши прекрасные реквизиторы специально варят её прямо за кулисами. Эта деталь в сочетании с музыкой и с воспоминаниями производит на зрителя очень сильное впечатление.

Кроме того, у нас много документов. Я ходила в архивы театральной библиотеки, искала программки, собирала воспоминания. То есть я не только работала с записками артистов, но и самостоятельно придумывала истории.

Актёр Николай Левицкий, главное действующее лицо в моноспектакле, на самом деле не вёл «Блокадный дневник». Это художественный текст. Но он кажется настолько настоящим, что многие считают его реальным.

Что вы чувствовали на премьере «Блокадного дневника Александринки»?

Ощущалось всё так, будто ты экзамен сдаёшь — настолько это важно.

Для меня было особенно трогательно, когда моноспектакль смотрели люди старшего поколения, и я видела слёзы на их глазах.

Почему вам близок этот проект? Возможно, у вашей семьи есть история, связанная с событиями Великой Отечественной войны?

Когда я пришла работать в театр, меня очень волновала тема блокады Ленинграда. Как мы знаем, труппу Александринки эвакуировали в годы войны, и мне важно было рассказать об этом, чтобы сохранить память.

Благодаря семье о событиях Великой Отечественной я знала с самого детства.

Когда началась война, моя бабушка жила на Петроградской стороне с сестрой, мамой и отцом. Их деревянный дом сгорел, и всем пришлось переехать.

Бабушку и её сестру хотели эвакуировать из Ленинграда, в котором на тот момент уже началась блокада. А их отец выступал против, потому что девочки были совсем маленькими. Но на вокзале они всё-таки оказались. И произошла очень странная ситуация: когда мама отвернулась, сумки с вещами кто-то украл.

Из-за этого они никуда не уехали. А потом узнали, что транспорт, в котором наша семья должна были ехать, попал под обстрел, никто из пассажиров не выжил. Тогда было много похожих историй.

Сейчас моя бабушка Елена Алексеевна Белоусова — хранитель этой памяти, выступает с лекциями о блокаде Ленинграда, занимается просветительской деятельностью.

Проект касается трагических страниц истории. Как вы находите баланс между художественными высказываниями и бережным отношением к памяти?

По первому образованию я историк, и мне это очень помогает в работе — ведь я отношусь к тому материалу, с которым работаю, как к документу.

Очень важно не включать эмоции, потому что бывает действительно очень тяжело читать, вспоминать, видеть, представлять. Тогда фантазия и воображение могут сыграть отрицательную роль при создании истории.

С текстом я работала как с историческим документом. А потом уже вкладывала в слова эмоции, потому что история сама по себе не может не трогать.

Беседовала Вероника Селезнева