«Мемориальные доски — это историко-художественная летопись Петербурга»

Они обогащают образную ткань города, делая её насыщенной судьбами замечательных людей и важнейших исторических событий, уверена сотрудник Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

Материал подготовлен студенческим отделом редакции «Друзья Петербурга» в рамках партнёрства с Государственным музеем городской скульптуры

Государственный музей городской скульптуры — одна из основных площадок фестиваля «Друзья Петербурга», который пройдёт с 5 по 8 октября.

Петербург — сокровищница монументального искусства. Возможно, именно поэтому жители и гости города не всегда присматриваются к небольшим произведениям – мемориальным доскам, считая их всего лишь «информационными табличками».

О том, почему мемориальные доски — это художественные произведения, как их охраняют и в чём их важность для города и его жителей, «Друзьям Петербурга» рассказала искусствовед, начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

Памятники малой формы

— Какими мемориальными досками занимается Государственный музей городской скульптуры?

— Начну с того, что в музейной коллекции собраны произведения монументально-декоративного искусства: помимо монументов в неё входит уникальное собрание мемориальных досок — памятников малой формы.

Основная их особенность — неразрывная связь с местом установки. Она конкретизирует событие, аспект, биографию той или иной личности в непосредственной связи с определённым зданием, адресом в городе: «Здесь жил…», «В этом доме работал...» и т.д.

Преобладающим компонентом в композиционном решении мемориальной доски является текст, его содержание, размещение на плоскости, выразительность шрифта.

Тематически и стилистически разнообразные мемориальные доски как особый жанр монументального искусства широко распространены в нашем городе – их более двух тысяч. Только в коллекцию Государственного музея городской скульптуры «Мемориальные доски» входят почти 800 объектов в разных районах Петербурга.

— Какой должна быть мемориальная доска, чтобы стать предметом музейной коллекции?

— Как произведение монументального искусства мемориальная доска должна быть выполнена в постоянном материале, обладать исторической значимостью и художественно-выразительными достоинствами. Кроме того, современные мемориальные доски нужно устанавливать на законных основаниях. Только при выполнении этих условий они могут стать предметом рассмотрения о включении в музейную коллекцию.

— Давайте по порядку. С чего «начинается» мемориальная доска?

— Установка мемориальных досок начинается с рассмотрения заявления инициативной группы Советом по мемориальным доскам при Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Члены Совета — историки, искусствоведы, музейщики — после рассмотрения заявки рекомендуют или не рекомендуют установку доски, указывая причины. В случае одобрения дальнейший процесс регламентируется Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мемориальных досках Санкт-Петербурга».

— А какие-то критерии по времени есть?

— Пока Законом «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» установлен срок – спустя 30 лет после события или смерти человека. Он допускает исключения при неповторимости события или заслуг личности.

Свидетели эпохи

— Какие доски из коллекции музея вы можете назвать уникальными?

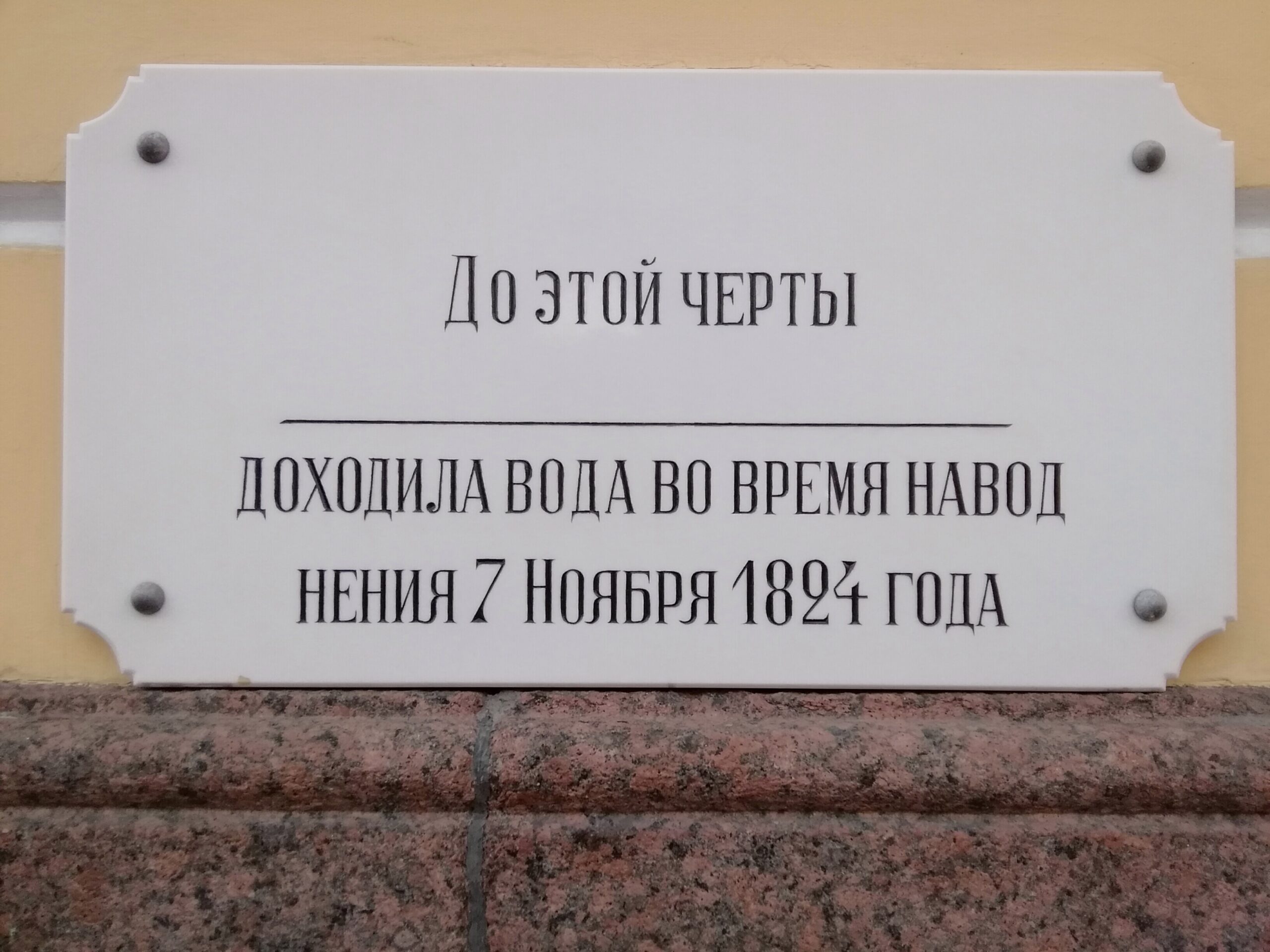

— Уникальную группу музейной коллекции представляют мемориальные доски, отмечающие уровень подъёма воды во время двух катастрофических наводнений 1824 и 1924 годов.

Это небольшие мраморные доски, на которых вырублена горизонтальная черта — именно она несёт основную мемориальную нагрузку. Лаконичный текст и дата являются лишь пояснением.

История появления таких досок начинается с петровского времени, когда особым указом предписывалось отмечать специальными знаками уровень подъёма воды на фасадах домов. Делалось это для того, чтобы избежать больших потерь – так было понятно, что строить надо выше, не располагать хранилища в подвалах и т.д.

Как правило, сразу после наводнения фиксировался уровень подъёма воды — сначала чертой, затем появлялась надпись, позже она оформлялась. Первоначально в стены домов вставлялись специальные камни-метки. Потом, особенно в XX веке, высоты наводнений закреплялись металлическими или каменными дощечками, которые со временем заменялись новыми.

— А какая самая ранняя из таких отметок, дошедших до наших дней?

— Один из наиболее ранних текстов посвящён наводнению 1752 года и расположен в Петропавловской крепости под аркой Невских ворот. Там же сохранены отметки уровней наводнений 1777, 1788, 1824, 1924, 1975 годов.

В коллекцию Государственного музея городской скульптуры входят более двадцати мемориальных досок, установленных на городских фасадах в связи с двумя катастрофическими наводнениями 7 ноября 1824 года и 23 сентября 1924 года.

Отметки силы наводнения 1824 года сохранились в районе канала Грибоедова, переулка Гривцова, улиц Пржевальского, Казанской, Гражданской: «Вышина воды 7 ноября 1824 г.», ниже — черта.

Есть тексты на немецком языке, например, надпись на вмурованной в стену доске на углу Большого проспекта и 1-ой Линии на Васильевском острове.

Наиболее обстоятельный текст можно прочитать на мемориальной доске на доме №13 по Ждановской набережной: «1824-го года Ноября 7-ого дня въ пятницу, при западо-юго-западномъ {WSW} сильномъ вьтрь, переменившемся потомъ въ западный, вода выступила изъ береговъ всьхъ здешнихъ ръкъ и пополудни въ 2 часа поднялась до нижеозначенной черты».

Традиция установки досок с отметками об уровне подъёма воды продолжалась и в XX веке.

— Какие ещё мемориальные доски, на ваш взгляд, отличаются особой ценностью?

— Особая ценность коллекции — мемориальные доски, посвящённые профсоюзам, которыми были отмечены 35 зданий города. Доски устанавливались в период с 1925 по 1930 годы. Авторы неизвестны.

Это текстовые доски, выполненные из мрамора, с оригинальной редакцией текста, самобытностью композиции, рисунка, шрифта. Изложение факта отмечено точностью особого рода, являющейся свидетельством того, что инициаторы установки мемориальных досок очень дорожили недавней историей своего союза.

Например, профсоюз трактирщиков располагался в доме №42 на Гороховой улице, профсоюз фармацевтов — на улице Радищева, 2, профсоюзы конторщиков и работников булочно-кондитерского производства — на Казанской улице, 40 и 9, и даже профсоюз конфетно-шоколадных работников — на 7-ой линии В.О., 17 и т.д.

В текстах досок можно прочесть такие сокращения и термины: «нарпит», «Ленгуботдел», «деревообделочники», «местный транспорт»... В просторечиях и сокращениях сохранён язык времени.

К этим доскам музей относится с особым вниманием, так как мрамор на открытом воздухе со временем разрушается. К тому же нередко доски повреждают строители при ремонте фасада. В этом году после реставрации были восстановлены две мемориальные доски на Гороховой и Большой Посадской улицах.

От простой надписи до произведения искусства

— А насколько важно, из какого материала изготовлена доска?

— Материал, из которого изготовлены мемориальные доски, разнообразен – это всевозможные по цвету и фактуре сорта гранита и мрамора, металл, бронза, стекло, известняк и т.д. От физических характеристик камня или металла зависит прочность и долговечность памятника. От его цвета, фактуры, метода обработки – художественная образность произведения.

— То есть самое главное — это текст. Насколько жёсткие к нему требования?

— Именно в тексте заключена мемориальная суть доски, при этом он должен быть лаконичным, читаемым, правильным – без знаков препинания, переноса слов, сокращений...

К тому же очень важен художественно-графический аспект написания шрифта, разбивки текста. Мемориальные доски, созданные в разные годы петербургскими архитекторами Васильковским, Милорадович, Исаевой, Бухаевым и многими другими, — это примеры творческого, индивидуального подхода к начертанию шрифтов, они отличаются графической выразительностью.

К сожалению, в настоящее время таких примеров становится все меньше и меньше, так как современные архитекторы пользуются услугами интернета, собственноручно не вычерчивают проекты досок, механически перенося текст на бумагу, а далее — на материал. Индивидуальность и авторский почерк всегда ценятся в художественных произведениях во всех жанрах изобразительного искусства.

— Как появилась первая доска в Северной столице? Кому или чему она была посвящена?

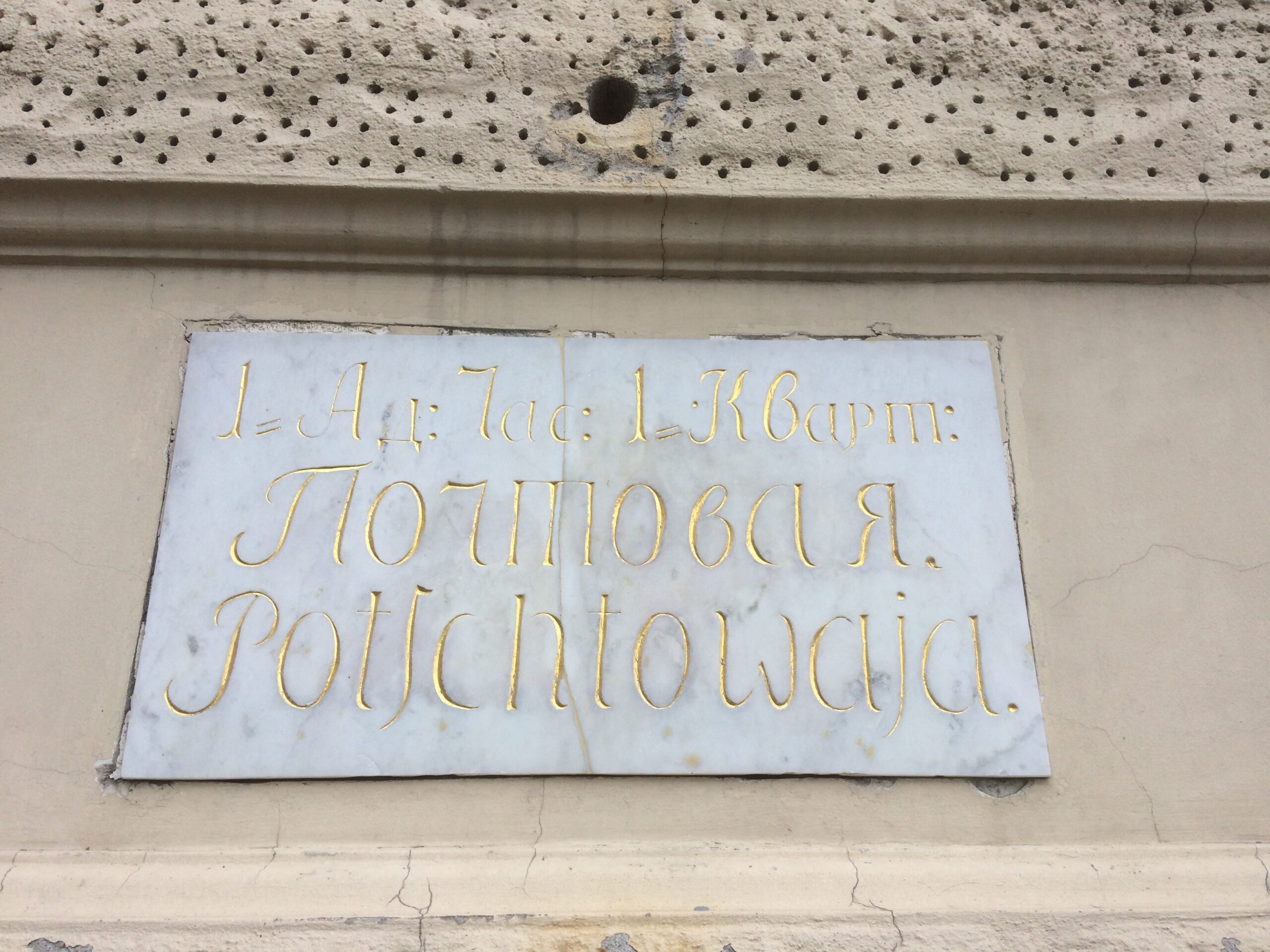

— Можно сказать, что петербургские мемориальные доски прошли путь от простой надписи, высеченной на цоколе здания, до произведений искусства, благодаря которым мы больше узнаём о значимых местах в городе.

К одним из самых ранних мемориальных досок, сохранившихся до нашего времени, можно отнести доски наименованиям улиц второй половины XVIII века — «Почтовая» и «Дворцовая».

— Кажется, что после революции 1917 года памятных досок стало больше. Так ли это?

— Действительно, пик пришёлся именно на постреволюционный период, поскольку мемориальная доска в это время выполняет обширную просветительскую функцию, отражая заслуги новых героев и новых исторических событий. Это мемориальные доски, посвящённые революции, вождям, героям-труженикам, учёным и событиям Великой Отечественной войны.

— Можно ли назвать Ленина рекордсменом по количеству посвящённых ему мемориальных досок?

— Имя Ленина как вождя, руководителя первого советского государства, а также участие его в подготовке Октябрьской революции увековечено разнообразно в многочисленных мемориальных досках, большинство которых создавалось по инициативе рабочих Петрограда-Ленинграда. Город носил имя Ленина.

— Доски часто демонтируют?

Чаще всего причина демонтажа мемориальных досок — естественное старение материала, угроза падения доски, её разрушение.

Необходим демонтаж и в том случае, когда отреставрировать доску на месте не представляется возможным. В некоторых случаях он связан с изменением исторического подтекста, например, возвращением улицам их исторического первоначального названия в 1990-х-2000-х годах, утратой исторического места установки — такая судьба, например, постигла доску Владимиру Ленину на сгоревшем доме на Ярославском проспекте, 12.

— А что происходит с досками, если вернуть их по той или иной причине невозможно

— Они хранятся в музейном фонде, участвуют в выставках. За ними осуществляется плановый профилактический уход или реставрация, как и за теми досками, которые экспонируются в открытой городской среде.

— Как со временем менялся внешний вид памятных досок?

— Преобладающий вид мемориальной доски с момента его появления и до сегодняшнего дня – текстовой памятник.

Со временем композиционно мемориальная доска становится более насыщенной: появляются портреты, элементы декоративно-прикладного искусства, разнообразие в материалах, в их совмещениях (мозаика, стекло, разные по фактуре и цвету камни и т.д.)

— Почему вообще важно устанавливать мемориальные доски?

— Мемориальные доски — это историко-художественная летопись Петербурга и России. Они обогащают образную ткань города, делая её насыщенной судьбами замечательных людей и важнейших исторических событий.

Мы видим их каждый день и даже не задумываемся, насколько важную функцию они выполняют для будущего города. Это удивительный и ценный объект искусства, достойный внимания, изучения, сохранения – этим и занимается единственный в своём роде Государственный музей городской скульптуры.

Беседовала Вероника Зорина