«Грифоны не будут помогать тому, кто их разрушает»

Почему потереть памятник «на счастье» – это вандализм.

Материал подготовлен студенческим отделом редакции «Друзья Петербурга» в рамках партнёрства с Государственным музеем городской скульптуры

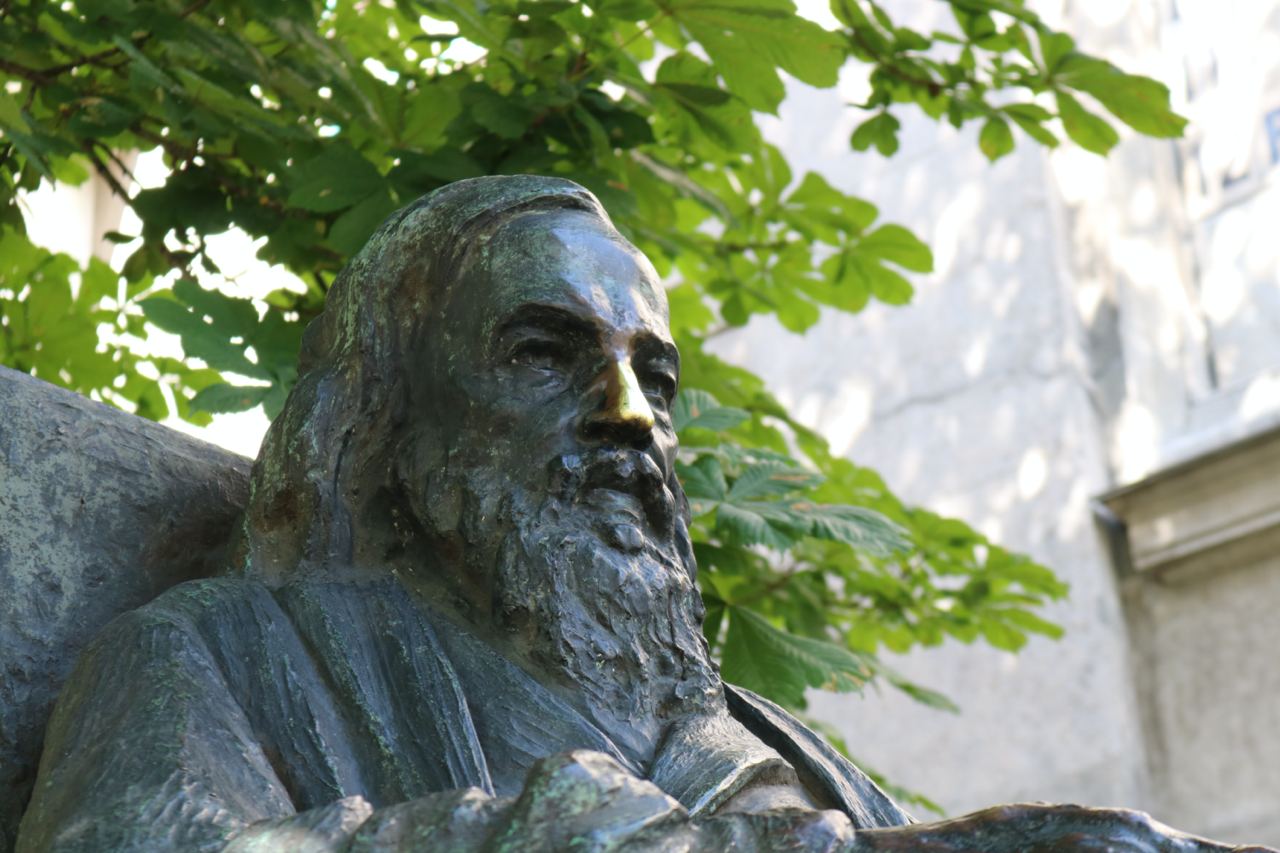

Если вы когда-нибудь тёрли «на счастье» нос бронзового Менделеева у Палаты мер и весов, клали руку в пасть грифона на Университетской набережной или залезали на верблюда у памятника Пржевальскому в Александровском саду, то для вас есть плохие новости: это вандализм. Возможно, неосознанный, но от этого не менее разрушительный.

Почему распространённое поверье приносит столько вреда, насколько сложно восстановить памятник, ставший объектом повышенного внимания туристов, и как объяснить людям, что монументом лучше восхищаться на расстоянии, рассуждает старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры Надежда Николаевна Ефремова.

«На фоне Пушкина снимается семейство»

– Считается, что если потереть памятник и загадать желание, то оно непременно сбудется. Но в последнее время всё чаще встречаются публикации о том, что такие суеверия стали настоящей проблемой и приводят к серьёзному ущербу. Это действительно так?

– Это очень серьёзная тема. Сотрудники нашего музея ведут подробную статистику: мы фотографируем и документально фиксируем все повреждения. Так вот только за эту весну мы составили втрое больше актов о совершённом вандализме, чем за тот же период 2022 года. Цифры растут, так что если что-то и меняется, то к худшему.

– На ваш взгляд, почему так происходит?

– Потому что мы не знаем истории появления памятников в нашем городе, не считаем возможным сохранять их, не думаем о художественном замысле. Нам важно только потешить собственное «я». Нам обязательно хочется сделать фотографию с памятником, но не просто рядом с ним, а взобравшись на него. При этом мы не отдаём себе отчёт, что на пути к своей цели мы, например, рвём уздечки у коней на Аничковом мосту и оставляем на них отметины острыми каблуками…

Наше эго превалирует над всем – самым важным стало выложить в соцсетях фотографию, где ты верхом на памятнике. О последствиях никто не думает – поэтому мы хватаемся за шпагу Кутузова и ломаем её.

А ведь Булат Окуджава писал о том, что фотографироваться нужно около памятника, а не на нём. Вспомним строки «на фоне Пушкина снимается семейство» – радость от того, что семья вместе и рядом с ними Пушкин…

Типичная история – памятник Петру I работы Растрелли. Он стоит в оживлённом месте, у входа в Михайловский замок, куда часто приводят экскурсии. Туристы нередко бездумно стремятся обязательно дотронуться руками до барельефов на постаменте, постепенно стирая патину – верхний слой, который предохраняет бронзу от внешних воздействий.

В результате образуются потёртости золотистого цвета – это обнажается авторский металл, на который попадают кислотные дожди и птичье гуано. Начинается процесс коррозии, а для бронзы он необратим: мы теряем авторскую проработку.

– То есть можно сказать, что здесь речь идёт об особом «туристском вандализме», когда гости города наносят памятникам ущерб, сами того не понимая?

– Не факт, что речь всегда идёт исключительно о туристах. Очевидно одно – памятники рассматривают как аттракцион.

Приведу ещё один пример: памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому в Александровском саду.

Многим безразлично, что это был за путешественник и исследователь, зато всеобщее внимание привлекает замечательный верблюд, лежащий рядом с постаментом. И поэтому нам надо заставить ребёнка сесть на этого верблюда – не важно, хочет он того или нет, – а самим дотронуться до морды животного и натереть её до золотого блеска.

«Разрушая что-то вокруг себя, ты разрушаешь частичку своей личности»

– Думаю, что почти каждый человек хотя бы раз тёр какой-нибудь скульптуру «на счастье». Получается, что мы все в какой-то степени вандалы, хотя и не осознаём этого?

– Скажем так: многим недостаточно просто полюбоваться скульптурой, сделать фотографию рядом с памятником, а не верхом на нём, что-то узнать о монументе. Из-за этого и появляется проблема частых повреждений статуй.

Конечно, мы имеем дело и с откровенным вандализмом. Только что закончилась реставрация большого памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Это была, с одной стороны, сложная и баснословно дорогая работа, а с другой — невероятно увлекательная. Памятник очень масштабный, на нём было много утрат. Мы с большим вниманием отнеслись к каждой его детали, к подбору материалов.

Ну и что? Шишечек, которые украшают ограду, уже нет наполовину. На полированном граните мы читаем: «Женя + Ваня». А ведь мы бились за каждый лепесток на этой ограде, воссоздавали по фотографиям...

– Как вы считаете, где корни такого нежелания знать историю памятников своего города?

– Не знаю, может быть, мы в своём большинстве, как писал Пушкин, ленивые и нелюбопытные... С другой стороны, как говорят психологи, разрушая что-то вокруг себя, ты разрушаешь частичку своей личности.

– А у вас есть предположение, как появилась идея, что «почесать» памятник – к счастью?

– Я считаю, что причина в том, что некоторые люди не уверены в себе и ищут простые способы обратить на себя внимание. Очень жаль, что эта неуверенность переходит потом на детей, потому что родители подают им соответствующий пример.

С другой стороны, мне кажется, здесь мы имеем дело с личностным эгоизмом. Если я пришёл к памятнику Пушкину, Петру I, Менделееву, то почему же мне не сфотографироваться у них на коленях, плечах и т.д.

Это касается и львов, хотя они никому ничего не сделали – честно отстояли блокаду, хотя в них летели осколки, но люди вернули их красоту. И Окуджава, когда приехал в Ленинград, посвятил этим львам стихи: «Нева Петровна, возле вас – всё львы…». Ими надо любоваться, а не стремиться залезть на скульптуру, сесть верхом.

Ну а если человек всё-таки верит в мистику, ему нужно понять: если потереть статую и таким образом причинить ей вред – то не будет никакой защиты от негатива. Грифоны не будут помогать тому, кто их разрушает, сколько не совать руку им в пасть.

Ну и наконец это попросту небезопасно: защитные покрытия, которые используют реставраторы, могут вызвать аллергические реакции, а, забираясь на памятник, есть риск поскользнуться и упасть.

«Главная задача экскурсоводов – прививать культуру, а не заигрывать с публикой»

– Иногда сами экскурсоводы говорят: «если потереть у этой статуи нос, сбудется желание…» Что делать с такими гидами?

– Это очень серьёзный вопрос. Когда-то у нас была лучшая школа экскурсоводов, но сейчас централизованности в этой отрасли больше нет, и гидом может стать каждый.

Мне кажется, что некоторые начинают заигрывать с публикой, потакать её странным желаниям. Может быть, они сами не осознают вред, наносимый памятникам. Здесь речь идёт о степени образованности и широты знаний самих гидов.

Раньше главной задачей экскурсоводов было прививать культуру, а не заигрывать. Теперь всё иначе: нужно обязательно провести какой-то интерактив. И нередко он заключается в прикосновении к памятнику. Хотя можно, например, предложить самостоятельно найти у него какую-то интересную деталь, задуматься о её символике и так далее.

– Как объяснить, что частые прикосновения к статуям в итоге повреждают их?

– О повреждениях, о последствиях этих разрушений нужно говорить. Например, памятник Менделееву сохранил прижизненный портрет учёного, т.к. автор лично знал Дмитрия Ивановича. Натёртый до блеска нос безусловно разбивает авторскую трактовку, уничтожая её. О какой художественной выразительности мы сможем говорить через несколько лет?..

Вместе с тем традиции позволяют более интерактивно использовать встречу с памятником. Например, обойти три раза вокруг скульптуры, при этом загадывая желание и одновременно получая полную картину выразительности, так как скульптура – единственный вид изобразительного искусства, который даёт нам возможность воспринимать предмет в реальном трёхмерном пространстве.

«Лучше, чем природа, скульптуру не защитит никто»

– Как восстанавливают памятники после «прикосновений на счастье»?

– В каждом отдельном случае всё по-разному. Например, патину для медных статуй можно сделать искусственно. Но, к сожалению, это можно сделать только путём травления – специальным химическим раствором мы снимаем со статуи тонкий слой бронзы. Пусть это микроны, но всё же это микроны авторского металла – то есть его становится меньше.

При этом искусственная патина гораздо более хрупкая, чем натуральная. А из-за большого внимания туристов она продержится незначительно во времени. Все специалисты говорят: оставьте естественную патину в покое. Даже если она пятнистая, она передаёт колористическую индивидуальность каждого памятника. Ведь бронза — это сплав. Например, Михаил Константинович Аникушин считал, что лучше, чем природа, скульптуру не защитит никто.

Замечательно, что в Государственном музее городской скульптуры нам удалось создать службу по текущему уходу и профилактической реставрации памятников – наверное, вы их встречали на улицах. Это профессионалы, которые занимаются профилактической промывкой статуй и уничтожением последствий вандализма.

– Какие городские памятники страдают чаще всего?

– Кони Клодта на Аничковом мосту и грифоны на Банковском. Тут фантазия людей безгранична. На коней залезают, хотя это очень опасно. Не оставляют без внимания даже устои моста. На них часто появляются изображения, убрать которые стоит титанических усилий.

На грифонах можно увидеть надписи, наклейки, обещания типа «Я буду здесь в такое-то время на следующей неделе…» – как на тумбе для афиш. Ещё привлекают внимание золочёные крылья, и многие пытаются срезать сусальное золото ножом.

– Сколько в среднем занимает реставрация памятников?

– Сложно сказать. Зачастую самый длительный и сложный процесс — добиться выделения средств, а это миллионы рублей. Например, обелиск «Румянцева победам» – старинный памятник 1799 года, посвящённый победам русской армии, пышно декорированный, постепенно утрачивал детали, активно развивались негативные процессы на камне – мраморе.

Он ждал своей очереди на реставрацию лет пять или шесть. Хотя проект реставрации был подготовлен полностью в 2019 году. И только сейчас город выделил музею необходимые средства.Памятник за это время подвергся дополнительному износу – усилий по воссозданию его придётся приложить гораздо больше.

Беседовала Дарья Жданова