«Главное — инклюзивность как норма, а не как добавка»

Эта тема очень слабо представлена в сфере сувенирной продукции — не только в нашей стране, но и в мире в целом

Материал подготовлен Молодёжной редакцией проекта «Друзья Петербурга» в рамках партнёрства с ГМЗ «Царское Село»

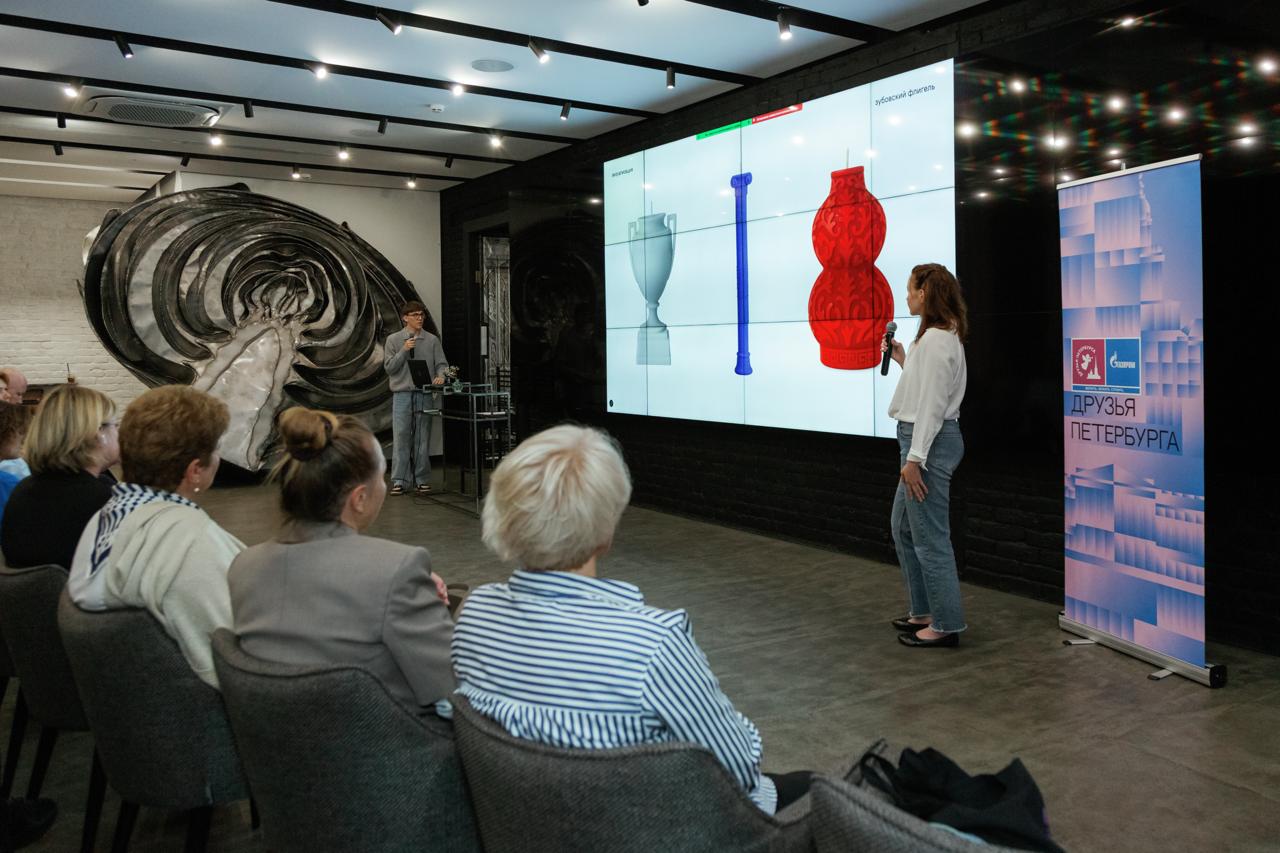

Одна из творческих лабораторий «Друзей Петербурга» в 2025 году была посвящена разработке инклюзивной сувенирной продукции для Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Проект, ставший продолжением совместных инициатив ПАО «Газпром» и ГМЗ «Царское Село», показал, что дизайн может быть внимательным, эмоциональным и умным. А ещё – помогать нам задумываться о других, становиться чуть более эмпатичными и задавать новые стандарты для культурной среды.

О том, как родилась идея лаборатории, какие задачи стояли перед её участниками и какое будущее у инклюзии в культурной среде города, в интервью редакции «Друзей Петербурга» рассказала куратор проекта, куратор профиля бакалавриата «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Софья Сыровацская.

«Нам хотелось вовлечь посетителей в историю Зубовского флигеля не только через экспонаты, но и через предметы, которые можно взять с собой»

Как возникла идея создания лаборатории по разработке инклюзивной сувенирной продукции? Это кажется достаточно нетипичной и новой темой.

Вы правы. Тема инклюзии действительно очень слабо представлена в сфере сувенирной продукции — не только в нашей стране, но и в мире в целом.

Идея родилась как логическое продолжение лаборатории по созданию инклюзивного маршрута и инклюзивного аудиогида по Зубовскому флигелю Екатерининского дворца. Мы решили развить эту тему и создать линейку, учитывающую потребности разных целевых групп.

Нам хотелось вовлечь посетителей в историю Зубовского флигеля не только через экспонаты, но и через предметы, которые можно взять с собой. Таким образом, личные апартаменты Екатерины II в Екатерининском дворце станут точкой притяжения и для той части аудитории, о которой часто забывают.

Если походить по музеям — не только Петербурга, но и других городов — можно заметить, что очень мало пространств, где представлены специальные объекты, доступные и понятные всем, вне зависимости от физических или когнитивных особенностей.

Как вы считаете, какую роль играют такие инклюзивные проекты в культурной жизни города? Особенно в Петербурге — городе, который называют культурной столицей России.

Таких инклюзивных проектов, к сожалению, немного. Конечно, невозможно не вспомнить фонд «Антон тут рядом» — это одна из самых активных и заметных инициатив. У проекта есть соответствующие фестивали, коллаборации, собственный мерч.

Фонд делает очень важную работу — продвигает идею, что инклюзия не про «отдельную» аудиторию, она часть любого общества. И это ключевой момент.

Что для вас было важнее в готовом продукте — качество дизайнерских решений или понимание темы?

Перед нами стояла довольно сложная задача — создать объекты, которые были бы одновременно понятны слабовидящим и интересны другим аудиториям: детям, взрослым, пенсионерам и так далее.

Поэтому лаборатория работала сразу в нескольких направлениях.

Первое — объекты для слабовидящих. Мы стремились к тому, чтобы они были понятны целевой аудитории и вызывали искренние эмоции.

Второе — эстетическая привлекательность для широкой публики. Такие сувениры должны быть красивыми и интересными, чтобы людям хотелось их приобрести.

И третье — смысловая связь с историей Зубовского флигеля. Очень важно было передать содержание, сохранить атмосферу в каждой детали. Это непросто — найти нетривиальные элементы, которые могли бы стать частью своеобразной исторической капсулы.

Помимо концепции, есть ещё и команда. Расскажите, пожалуйста, как вы её формировали? Что являлось ключевым фактором при подборе людей — личная мотивация и интерес к теме или профессиональные навыки?

На самом деле — и то и другое. Оба аспекта были для нас важны.

Я курировала концептуальную и творческую часть — всё, что касалось разработки идей, реализации в программах и визуальных решений. Кураторскую поддержку участникам лаборатории также оказывали сотрудники ГМЗ «Царское Село» – заведующий сектором инклюзивных программ отдела развития и реализации проектов Анна Дюрменова и эксперт по инклюзивным программам Юлия Тугаринова.

Они направляли участников, делились материалами и смыслами, которые нужно было передать.

Для меня самой это был очень интересный и важный опыт. Мне бы хотелось, чтобы наш проект стал своего рода «точкой отсчёта» для других институций, которые могли бы впоследствии реализовать подобные проекты.

Так что и профессиональные навыки, и личная вовлечённость играли огромную роль.

Вы не думали реализовать ещё один подобный проект? Может быть, у вас есть какая-то мечта — пространство, в котором вы хотели бы сделать что-то подобное?

Конечно, такие мысли есть. В голову приходит Петербург — он родной, и хочется видеть результаты своими глазами.

Было бы очень интересно поработать с разными культурными брендами и пространствами — у них есть аудитория, соцсети, своя сувенирная линейка. Если бы они уделили внимание теме инклюзии — это бы усилило повестку.

Государственные музеи тоже могли бы включиться. Я, например, думаю о Планетарии — там необычная среда. Планетарий — то место, где важно видеть, а адаптировать подобный опыт для слабовидящих — настоящий вызов.

Если честно, даже не представляю, как можно адаптировать космос в таком формате…

Вот именно такие задачи мне и интересны. Они заставляют по-новому воспринимать реальность и искать нестандартные подходы. Я люблю такие вызовы — они выбивают из зоны комфорта и раскрывают потенциал.

«Лаборатория — не просто проект, а возможность получить реальный профессиональный опыт»

Как выстраивалась коммуникация между кураторами и участниками проекта? Были ли трудности?

Конечно, трудности были — это абсолютно естественно. Обычно они возникают где-то в середине пути. Вначале все горят идеей, работают на вдохновении, а потом появляются первые реальные сложности. И вот тут у всех разная реакция.

Кто-то сбивается с курса, а кто-то, наоборот, находит стимул двигаться дальше. И в этот момент очень важно сохранить баланс: не быть слишком жёстким, чтобы не отбить у людей желание работать, но и не играть роль «мамы», которая всех утешает и оберегает.

У меня сложилась такая стратегия: относиться к участникам как к коллегам. Мы выстраивали процесс так, словно это настоящая студийная работа: есть заказчик, есть арт-директор — я. И есть команда исполнителей, творцов.

Лаборатория — не просто проект, а возможность получить реальный профессиональный опыт. И, я уверена, он многое дал ребятам как с точки зрения работы в инклюзивном направлении, так и в плане взаимодействия с разными видами творчества.

В процессе работы над проектом бывали какие-то разногласия? Как вы находили компромиссы?

Я всегда за то, чтобы участники воплощали свои собственные идеи. Моё дело — направлять, а не вкладывать в них своё видение. Мне важно не подавлять их креативность, а развивать. Если я видела, что концепция уходит от нужного курса, я предлагала варианты — и они сами выбирали, что им ближе.

Каких-то серьёзных трудностей у нас не было. Единственный момент — вопрос реализации.

Но я никогда не отбрасываю идеи. Да, в итоге этот вариант не выбрали, но участники довели его до конца и получили ценный опыт. Может, не в этом проекте, но где-то ещё идею обязательно получится воплотить в жизнь.

Все всё понимали — команда была очень адекватная, включённая, с ней было комфортно работать.

Какие задачи стояли перед участниками? Была ли какая-то структура, деление на группы, тематические блоки?

Перед стартом лаборатории мы много общались с коллегами из Царского Села. Я подготовила несколько концептуальных направлений, и на их основе студенты развивали идеи. Темы самые разные — работа с ароматами, звук, экология и так далее. Всего их было шесть или семь.

Важно задать рамки, чтобы участники не «расплылись» в потоке идей. Кроме того, у нас была чёткая установка: сувениры должны быть адаптированы для слабовидящих. Также учитывались ограничения производства: никаких трёхметровых конструкций, всё должно быть реальным и нужным.

Была ли идея, которая удивила или вдохновила лично вас?

Одна студентка предложила делать печенье с предсказаниями. На самом печенье — узоры из Китайского зала в Зубовском флигеле, а внутри — цитата, набранная на русском и продублированная шрифтом Брайля. Я бы сама до такого не додумалась. Мне кажется, люди с радостью купят такие сувениры, чтобы увезти на память или подарить близким.

«Сувенир должен быть понятным, функциональным, небольшим, но при этом запоминающимся и вызывающим эмоции»

По-вашему, какая специфика у инклюзивной сувенирной продукции? Есть ли какие-то обязательные элементы или главные принципы?

Главное — это инклюзивность как норма, а не как добавка. Участники лаборатории создавали объекты, которые понятны и доступны максимально широкой аудитории. Конечно, мы не могли уйти в слишком массовую продукцию, важно было сохранить связь с Зубовским флигелем.

Сувенир должен быть понятным, функциональным, небольшим, несложным в производстве, но при этом запоминающимся и вызывающим эмоции.

Вы рассказали про печенье. Какие еще идеи произвели на вас особое впечатление? Возможно, что-то, чем бы вы хотели поделиться — даже просто как вдохновляющим примером?

Да! Один из студентов во время обсуждения темы звука вспомнил о музыкальных шкатулках. Я подумала о классическом варианте — маленькой шкатулке с одной мелодией. А он предложил сделать подставку со сменными барабанами.

Каждый барабан — отдельный музей. Человек мог бы «собирать» звуковую коллекцию: Петербург, Нижний Новгород, разные города. Это как путевые штампы, только в звуке.

Идея шикарная, но сложная в реализации — индивидуальное производство, конструкция. Но мне кажется, она достойна воплощения не только в России, но и в мире.

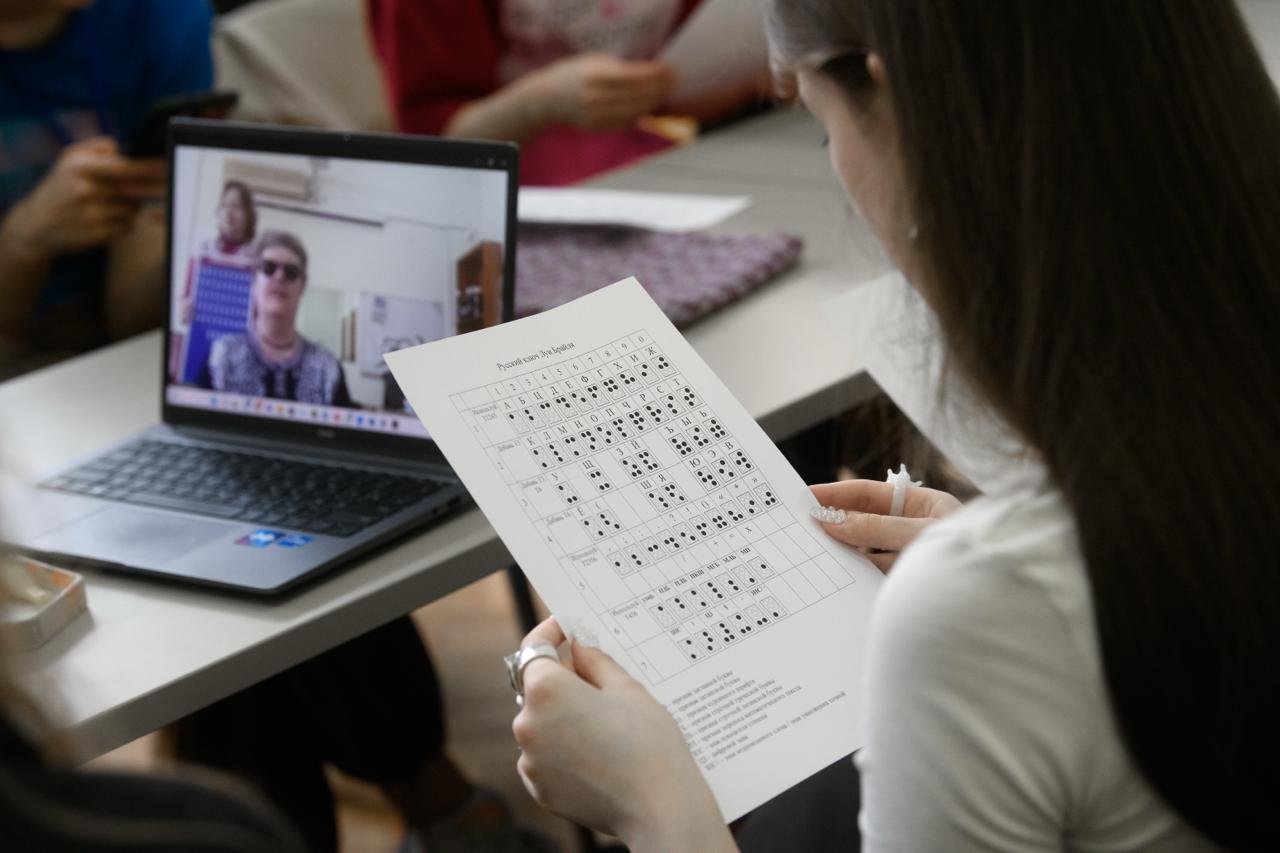

Проекты вроде этого могут помочь шире внедрить шрифт Брайля в повседневную жизнь?

Такие проекты действительно могут повлиять на восприятие.

Внедрение должно происходить постепенно, естественно, в интересной форме. Для обывателя это как квест, погружение. Сейчас появляются пандусы, шрифт Брайля на кнопках в лифтах. Капля в море, но всё же шаг.

Например, мне в детском саду преподавали русский жестовый язык. Это развивает моторику и помогает детям понимать и принимать других. Считаю, что нужно делать больше таких вещей в образовательных учреждениях и музеях.

Вы до сих пор помните что-то из жестового языка?

Честно говоря, нет, это воспринималось больше как игра. Но иногда всплывают воспоминания — как показать цифры, алфавит… Базовые вещи остались.

Лаборатория изменила ваше личное понимание коммуникационного дизайна?

Раньше я работала в команде, которая занималась разными направлениями, в том числе социальными. Но именно инклюзивного дизайна и сувенирной продукции было очень мало.

Этот проект дал мне новый толчок. Сейчас у меня есть несколько заказчиков, и я уже думаю, как адаптировать хотя бы часть «капсулы» под инклюзивную аудиторию. Понимание другой аудитории очень ценно.

Какие направления вам хотелось бы развивать дальше? Может, в новых лабораториях?

Я открыта ко всему. Каждая работа уникальна. Сначала была лаборатория по разработке фирменного стиля общественных пространств, потом – по созданию капсульной коллекции в честь 100-летия футбольного клуба «Зенит». Затем подошла очередь инклюзивной сувенирной продукции. Не знаю, что будет дальше, не хочу загадывать. Все направления по-своему интересны.

И в завершение — какой сувенир из «капсулы» стал для вас самым близким?

Конечно, музыкальная шкатулка и печенье. Ещё один классный проект — шашки, которые превращаются в сумку. Там рельефное поле, всё адаптировано для слабовидящих, и при этом это всё ещё простой, красивый и удобный предмет.

Мелкая сувенирка тоже впечатлила — чехлы на телефоны, объёмные текстуры на текстиле… Я бы сама всё это с удовольствием купила. Но фавориты — шкатулка, печенье и шашки.

Беседовала Марьяна Виноградова